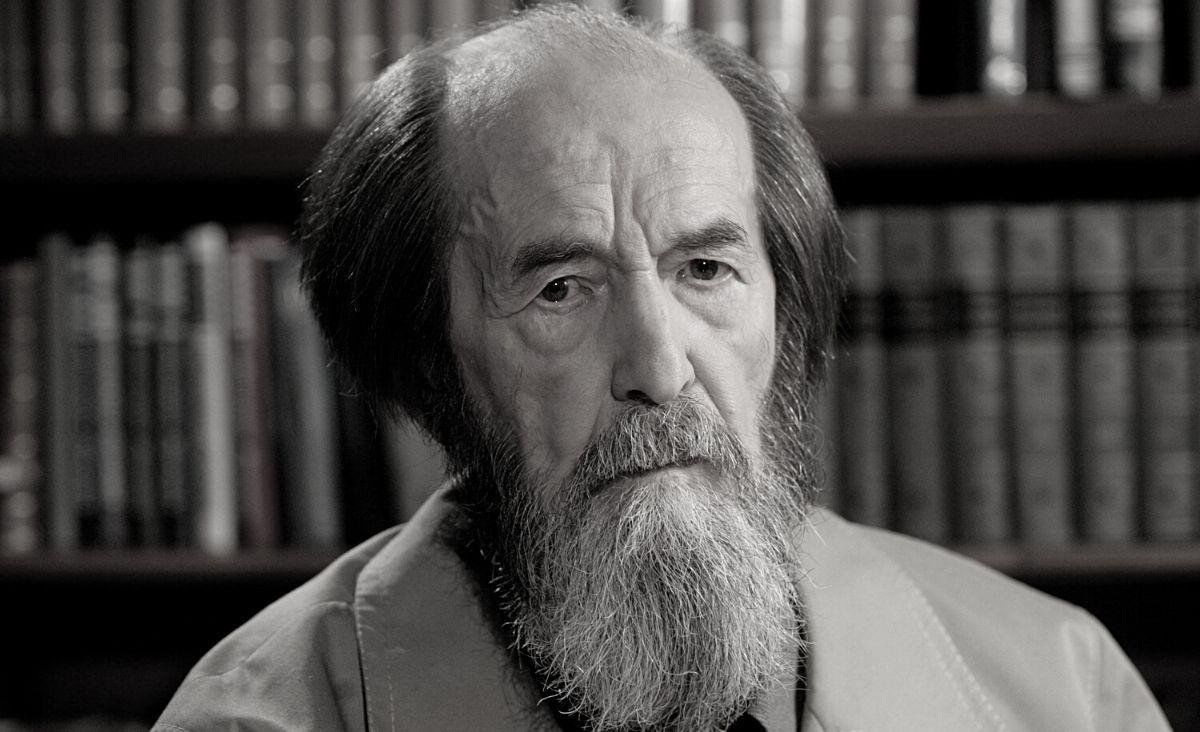

Солженицын Александр Исаевич

11 декабря 1918 – 3 августа 2008

Русский писатель, эссеист-публицист,

общественный и политический деятель.

Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970), Государственной премии РФ (2007)

и Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1990).

Академик Российской академии наук

по отделению историко-филологических наук (1997)

Участник Великой Отечественной войны. С 1945 по 1953 год – заключенный ГУЛАГа. В 1960–1980-е гг. активно выступал против коммунистических идей и политического строя СССР. В 1974 г. лишен советского гражданства и выслан из страны (жил в Австрии и США). В 1990 г. Солженицыну возвращено гражданство, в 1994 г. он вернулся в Россию. Наиболее значительные его произведения: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ», эпопея «Красное колесо».

Александр Солженицын и Кубань 1

Биография А. И. Солженицына связана с Кубанью. В начале ХХ века его дед по материнской линии, Захар Федорович Щербак (1858–1932 ?), крупный землевладелец Ставропольской губернии и купец 2-й гильдии г. Пятигорска, «решил обосноваться на кубанской земле. Он приобретает часть имения генерала графа Граббе, занимаемого немецкой колонией Фриденталь. В 1909 году земельное владение Щербака указано площадью 2600 десятин» 2. Хозяйство (экономия, как говорили на Юге России) было многопрофильным: выращивали зерновые культуры, разводили овец и настригали горы шерсти, выкармливали свиней и коптили колбасы.

На окраине станицы Новокубанской (ныне г. Новокубанск) З. Ф. Щербак «обустраивает обширное поместье: добротный кирпичный особняк в два этажа с высокими потолками, широкими окнами со ставнями и жалюзи, внутренним водопроводом, домашней электростанцией. Со временем вокруг дома был разбит парк с диковинными деревьями, тенистыми аллеями, красивыми фонарями. Завели оранжереи, выкопали пруд, соорудили беседки, засеяли газоны. Экономия была обнесена кирпичной стеной. В имении находится также мельница вальцовая со штатом служащих, многочисленные хозяйственные постройки. В его хозяйстве использовалась самая передовая сельскохозяйственная техника иностранного производства: дисковые сеялки, картофельные пропашники, новые плуги, сноповязалки» 3. Подробнее о жизни З. Ф Щербака, его семье и хозяйстве написано в книге Л. Сараскиной «Солженицын» 4.

Будущий писатель неоднократно бывал на Кубани и даже некоторое время здесь жил. Так, почти весь 1919 год «Т. З. Солженицына с сыном живут в станице Новокубанской в поместье З. Ф. Щербака» 5. В начале 1920-х хозяйство и усадьбу экспроприировали, Щербак и его жена доживали последние годы у родных: сначала у дочери Маруси в Кисловодске, позже в Гулькевичах, на хуторе племянника Михаила Лукьяновича. Лето 1925 года Саня Солженицын провел в Гулькевичах, на хуторе дяди, вместе с дедом и бабушкой 6.

В 1964 году по дороге на юг писатель заезжал в Новокубанск, пробыл там целый день: ходил возле усадьбы, гулял в парке, заглянул и в дом деда инкогнито, как простой прохожий 7. Имение он знал только по рассказам матери, а предстояла работа над историческим романом «Красное колесо» о жизни России в 1914–1917 гг.; в нем Солженицын описал своих родителей, семью деда, его кубанское хозяйство и саму усадьбу, какой она была в период расцвета.

«В 1994 году Нобелевский лауреат Александр Солженицын вновь приедет на Кубань, в дедовский дом. На этот раз его встретят с почестями. Но в дом писатель попасть не сможет. Квартировавшая тут до недавнего времени лаборатория КубНИИТИМа [Кубанский научно-исследователький институт по испытанию тракторов и сельскохозяйственных машин] переехала в новый Дворец культуры. И грянул час запустения. Дом заколотили, закрыли – от греха подальше» 8.

Вскоре у местных жителей возникла идея использовать особняк в качестве церкви. Солженицын ее поддержал и, как единственный законный наследник, обратился с официальным письмом в Новокубанскую администрацию, однако вопрос на местном уровне не был решен. В апреле 2004 г. писатель позвонил губернатору Краснодарского края А. Н. Ткачеву с просьбой передать дом деда в безвозмездное пользование храму. Этот звонок и сыграл решающую роль. Вскоре «Российская газета» сообщила: «Кубанские власти наконец выполнили просьбу писателя Александра Солженицына – передали дом его деда Захара Щербака в Новокубанске местному Свято-Покровскому храму. Прихожане добивались решения этого вопроса семь лет» 9.

Дом Захара Щербака (деда А. Солженицына), г. Новокубанск. Современный вид

Кубань и Армавир в художественных произведениях

и в публицистике и А. Солженицына

В этой связи следует назвать, прежде всего, историческую эпопею «Красное колесо» о России 1914–1917 годов. Первый роман эпопеи, «Август Четырнадцатого», посвящен началу Первой мировой войны и открывается картинами предвоенной жизни на Юге России. В произведении содержится много свидетельств о кубано-терских представителях рода А. И. Солженицых. Двое студентов, Саня Лаженицын (прототипом является отец писателя – Исаакий Солженицын) и Котя, уезжают из родной терской станицы добровольцами на войну.

«Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка двадцать минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем позавтракал Саня своими станичными запасами из мешочка, другого не брал» 10.

И чуть дальше:

«Проехали станцию Кубанскую. Саня и после нее не шел в вагон, а все так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода, – и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию. Вот отдельно показалось имение или «экономия», как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженые возы. Быки тянули локомобиль и молотилку. Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающей поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе – явная фигурка женщины в белом, – в беспечном белом, нетрудовом. Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть ее никогда» 11.

Так, из тамбура вагона герой романа впервые увидел имение своего будущего тестя. И последующие главы (3–7 и 9) можно с полным основанием назвать «кубанскими». В них описана семья матери писателя, урожденной Щербак. В основу данной линии романа положены и ее собственные рассказы сыну, и устные воспоминания тетки Ирины (жены Романа, родного брата матери), с которой А. Солженицын встречался уже будучи писателем. Семья выведена под фамилией Томчаков (примечательно, что все члены семьи изображены под своими настоящими именами, кроме матери писателя; Таисия Щербак в романе названа Ксеньей Томчак).

С откровенным любованием и трогательной нежностью Солженицын показывает деда Захара и его хозяйственную деятельность, живописует дом и парк, приводит подробности из быта семьи. С сочувствием изображает Ирину и безжалостно пишет о Романе, выставляя его праздным и трусоватым человеком, живущим в мире грез. Авторской любовью окружена в произведении Ксенья Томчак (Таисия Щербак). Писатель восхищается незаурядными способностями девушки к учению, ее светлым нравом, танцевальной грациозностью, всей неброской красотой степной смуглянки-«печенежки».

Вот несколько фрагментов из «кубанских» глав романа «Август Четырнадцатого» (преимущественно тех, в которых упоминается Армавир):

«Последняя крупная ссора длилась у них три дня, – три дня молчания, незамечания, все врозь. Тут выдался день Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника, и потом по кольцу церковного двора радостное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, и меда в ведерках и глечиках, при разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относимый ладанный дым – все вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут еще и войной, – что решилась Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя нисколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь – тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И вернувшись от преображенской обедни, Ирина просила у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения 12».

«Как обставлять жизнь – Захар Федорович учился у сына и невестки. Со стороны железной дороги насадили тополей, бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной на две встречных тройки. Бальзамические тополя после солнечных дней благоухали к вечеру, и диковатый степной помещик признал: «Гарно, Ируша, гарно!» Парадный двор обсадили платанами. Придумала Ируша и выкопать близ дома пруд – с цементным ложем, купальней и сменяемой водопроводной водой, а вынутую землю перевозить и складывать в холмик, на нем же поставить беседку. Так составлялось то, что есть парк, отличающий старинные усадьбы, и чего не бывает в экономиях: самостоятельность пейзажа, отъединенность от окружающей местности, непохожесть на нее. Кругом может быть степь, лес или болото, здесь по своим отдельным законам – парк, другая страна. За парком посадили сад, перевезли со старого места, с Карамыка, из-под Святого Креста, сотни две фруктовых деревьев, – принялись. За садом – виноградник. Вкруг беседки распорядилась Ирина засеять мавританский газон, а на парадном дворе – изумрудный английский райграс, подстригаемый газонокосилками. Но особую заботу Ирины составили две оранжереи: маленькая, для весенних цветов, подаваемых уже к раннепасхальному столу; и высокая, где зимовали в кадках олеандры, пальмы, юкки, араукарии и сотни горшков с мелкими цветами, которые назвать по именам мог кроме Ирины только оранжерейный садовник, отдельный от общего садовника. Всех этих нежных жителей надо было пересматривать почти каждый день, кому-то помогать, летом – выносить и вносить, зимой кого-то цветущего нести в зимний сад, кого-то завядшего – назад в оранжерею» 13.

«В скаженном этом городе Ростове привык Захар Федорович делать дела, да только не такие. Больше всего он ездил в Ростов насчет машин: все новые машины появлялись там, и можно было посмотреть и пощупать, и объяснялось хорошо, как они действуют. Покупал он там, опережая всех экономистов, а то и самого барона Штенгеля, дисковые сеялки от Сименса, и пропашники картофеля, и те плуги новые, идущие на длинных ремнях между двумя локомобилями. Иногда большие сделки на зерно и на шерсть подписывал там (самим французам зерно продавал). И конечно сам покупал: рыбу – где ж как не в Ростове рыба! – и другое из харчей и вещей. А кодась-то пойихал только купить перчатки, какие хотел, – чтоб внутри беличий мех, а снаружи замша, в Армавире таких не случилось, – да уговорили чертогоны: на придаток купил еще и автомобиль «русско-балтийскую карету» за семь с половиной тысяч. Когда-то гыркал на сына за «томаса», твердо считал, что от той зверяки, как она вкруг поля объехала, – и гроза ударила, и хлеб полег. А вот и сам подыскивал шофера, хорошо виноградарский сынок научился в армии, он и стал» 14.

«Роман поджег золотой зажигалкой папиросу особого размера. В путешествие медового месяца, за границей, Ирина подарила мужу золотой портсигар – удлиненный, каких в России не было папирос. Как джентльмен, Роман не мог пренебречь первизной и ценой подарка, поэтому отказался от покупных папирос, а заказывал ростовской асмоловской фабрике по двадцать тысяч гильз удлиненного же размера, и вызывали из Армавира специальную девицу набивать всю партию табаком» 15.

О том, как Роман отдавал деньги террористам-вымогателям «на революцию»:

«Поехали за дальнюю гледичевую посадку. Была осень, хорошо запомнились под колесами широкие лиловые опавшие стручки. А те приехали – из Армавира? – на фаэтоне, одетые не только не просто, но богато, один даже в визитке с атласными отворотами и с бабочкой. Очень вежливо разговаривали, считали ассигнации терпеливо. И – трое на трое, можно бы кинуться на них, избить, застрелить, еще в засаду людей подсадить. И был револьвер в заднем кармане. Но не было решимости. Но вся Россия считала правоту – почему-то за ними, грозными, славными… Все же не мог Роман отдать полные сорок тысяч, уперся, торговался – и две с половиной выторговал у них, те еще понасмехались: какие вы скупые, экономисты! (Отец очень похвалил за две с половиной тысячи.) И раскланялись превежливо, и уехали. И так никто никогда не узнал и не проверил: баррикады ли строили на те деньги? винтовки ли покупали? или просто три жулика хорошо поживились и поехали в Баку кутить с проститутками?..» 16

«<…> в конторе не сиживал Захар Томчак над цифрами или деньгами, не задерживался там дольше, чем надо было принять решение. Весь смысл его дела был в степи, у машин, у овечьих отар и на деловом дворе – там досмотреть, там управить. Весь успех его дела был в том, как степные просторы разделялись полосками посадок на прямоугольные отсеки, защищенные от ветров; как по семипольной системе чередовались пшеница-гарновка, кукуруза-конский зуб, подсолнух, люцерн, эспарцет, и что ни год всходили все гуще и наливистей; как порода коров сменялась на немецкую трехведерную; как резали разом по сорок кабанов и закладывали в коптильню (ветчины и колбасы выделывал немец-колонист не хуже, чем у Айденбаха в Ростове); и главное, как настригали горы овечьей шерсти и паковали в тюки» 17.

О Захаре Щербаке Солженицын писал и в автобиографической повести в стихах «Дороженька», созданной в заключении в 1947–1952 гг. В произведении описывается период с 1930-х годов (студенческие годы автора) по 1945 (война и арест Солженицына).

…Где-то на хуторе, близ Армавира

Старый затравленный дед мой жил.

Первовесеньем, межою знакомою

Медленно с посохом вдоль экономии

Шел, где когда-то хозяином был.

Щурился в небо – солнце на лето.

Сев на завалинке, вынув газету,

Долго смоктал заграничный столбец:

В прошлом году не случилось, но в этом

Будет Советам

Конец. 18

В третьей главе поэмы «Дороженька» Солженицын рассказывает о том, как в Рождественский сочельник, 6 января 1930 г. 19 у них с матерью в ростовской квартире сотрудники органов ГПУ проводили обыск (искали золото, забрали обручальное кольцо матери – единственную память об отце) и арестовали приехавшего в гости деда Захара. «Но не нашли у деда золота. Отпущен был домой / Развалиной оглохшей, с перешибленной спиной. / Два года жил еще. <…>» 20

Главным предметом художественных исследований Солженицына являются трагические изломы русской истории ХХ века. В этом контексте в его произведениях и упоминается Кубань.

К примеру, читаем о голоде начала 1930-х годов:

«<…> однажды постучалась к ним кубанская крестьянка, изможденная до последнего, едва на ногах. Накормили ее своею похлебкой, а она, уже и не плача, рассказывала, что схоронила троих детишек и пошла через степь наудачу, спасаться. Вся Кубань оцеплена военными, ловят, кто бежит, и заворачивают назад домой. Женщина эта как-то проскользила ночью через оцепление…» 21

В рассказе «На краях» Солженицын описывает психологические детали портрета Г. К. Жукова, начиная с детства и кончая последними годами жизни. В конце Гражданской войны будущий маршал, в то время слушатель курсов красных командиров, оказался на Кубани:

«Но в июле 1920 учение их прервали, спешно погрузили в эшелоны и повезли часть на Кубань, часть в Дагестан (и там многие курсанты погибли). Жуков попал в сводный курсантский полк в Екатеринодар – и послали их против десанта Улагая, потом против кубанских казаков, разбившихся на отряды в пригорьях и не желавших, скаженные, сдаваться даже и после разгрома Деникина. Порубали там, постреляли многих. На том курсантское учение посчитали законченным и в Армавире досрочно выпустили их в красные командиры. И выдали всем новые брюки – но почему-то ярко-малиновые, с каких-то гусарских складов? других не оказалось. И выпускники, разъехавшись по частям, стали дивно выделяться – вчуже странно смотрели на них красноармейцы» 22.

Писатель не раз упоминал Кубань в выступлениях и статьях об антигуманной сущности коммунистического режима. Например: «Смерть 6 миллионов от голода на Украине и Кубани Европа протанцевала» 23. Или: «И еще было у нас – непримиримое сопротивление большевизму казаков уральских, донских, кубанских, терских, залитое огромной кровью, геноцидом» 24.

И даже в статьях о творчестве других писателей Солженицын остается верен своим принципам и обращает внимание на то, насколько объективно, по его мнению, в их произведениях освещаются события советской истории. Так, в статье о «Поднятой целине»М. А. Шолохова Солженицын считает неправдоподобной линию романа об антисоветском белогвардейском подполье, якобы существовавшем все 1920-е годы:

«И когда совсем уже завядает «роман» в бессилии и распаде – нам дух омирают приехавшие гепеушники-богатыри, что тут – «звено в большой цепи» (да Лятьевский, оказывается, легко подпольничал на Кубани все 20-е годы, без труда уходя и из краснодарской внутрянки, без труда и ездил пять раз в Париж, пять раз виделся с самим Кутеповым), – но даже этих милых гепеушников автор не жалеет, укладывает мертвыми на дороге, чтобы под конец выкатил на сцену замаскированный полковник и дал приказ маршировать на Миллерово, на Ростов, – «А там придут, на помощь наши силы с Кубани и Терека, а там – помощь союзников, и мы уже властвуем на Юге, а там – аппетит приходит во время еды...», – но все портит «железный», то и дело плачущий есаул Половцев, и, убив все время смеющегося Давыдова, – он закладывает в ГПУ и всю грандиозную организацию с центром и генералами в болышевицкой Москве, и вот готово оправдание, почему «широкой волною прокатились по Азово-Черноморскому краю аресты» и более 600 человек осуждены – но всего лишь почему-то Особым Совещанием (не наскребли улик). И под этот грандиозный рокот разляпистая книга заканчивается картонным как бы утесом» 25.